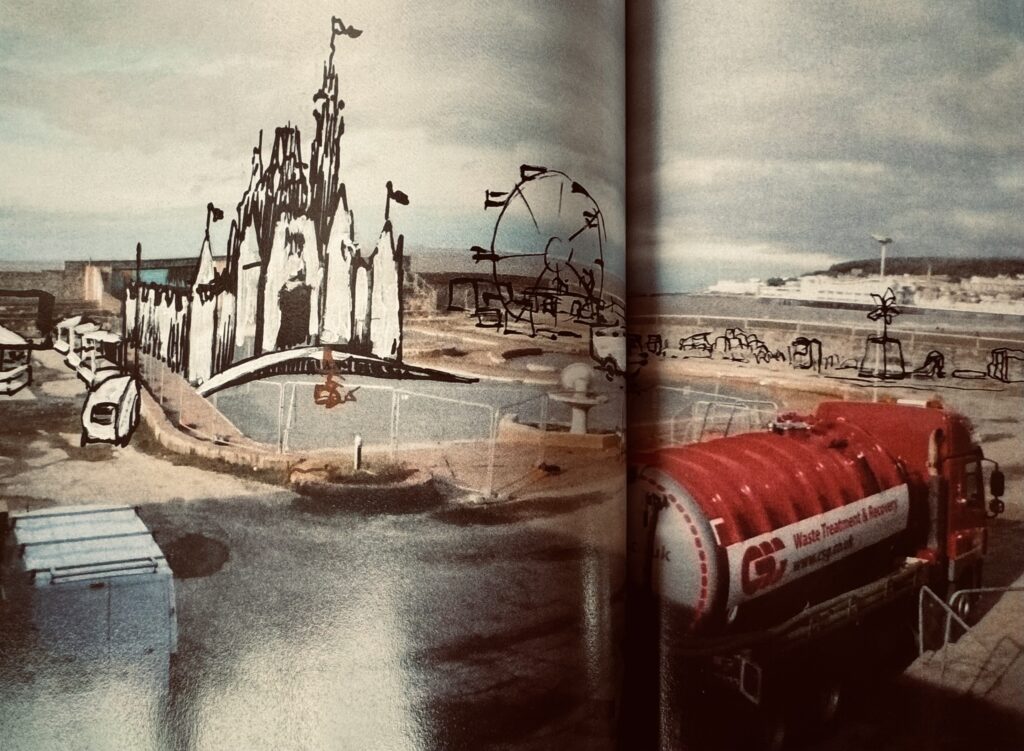

バンクシーは、英国南東部のリゾート地 Weston Super Mare(ウェストン・スーパー・メア)のとある建物の前を通りかかったとき、塀に囲まれた海沿いの施設のフェンスが一枚飛んでいたので、隙間から中を覗きました。

子供の頃によく泳ぎに来たその場所は15年もの間手付かずで、刑務所の庭のような雰囲気に様変わりしていました。その様子に心奪われたバンクシーは 2015年夏、ディズマランド(Dismaland)困惑の遊園地という家族向けのテーマパークを作ることに決めました。

Bertolt Brecht once said Art is not a mirror held up to reality, but a hammer with which to shape it'.

Which is fine, but what if you're in a hall of mirrors and the giant hammer is made of foam?

This is the question raised by Dismaland Bemusement Park.ベルトルト・ブレヒト(ドイツの劇作家、詩人)はかつて「芸術は現実を映す鏡ではなく、それを形成するハンマーである」と述べました。それは素晴らしい考えですが、鏡の回廊にいて、その巨大なハンマーが実は泡でできているとしたらどうでしょうか?

バンクシー ディズマランド(Dismaland)パンフレットから

これが「ディズマランド遊園地」が提起する問題です。

ディズマランド開催前に放送されたCM

英国のテレビ局「Channel 4」が取材したディズマランド内部の動画

世界中から58人のアーティストを招待

バンクシーは初め、個展にしようと考えていたそうです。ところが、市が建物を貸してくれることになったことで思い直し、プロジェクトに参加してくれるアーティストたちに応援を求めたそうです。

最終的には経歴や専門分野は多種多様の17ヶ国から集まった50人以上のアーティストたちの作品が集まりました。例えば、ヴェネチア・ビエンナーレで金賞を受賞した人... 100万ポンドを燃やした人... そして、小屋で40年かけて横断幕を作った年金受給者などなど... 実に様々なアーティストが参加しました。

そこで気になるのが、それぞれのアーティストに新作を依頼したのか。それとも、これまでの作品を見て気に入ったアーティストに声をかけたのか? という点があります。しかし、バンクシーは「その両方だ」とインタビューに答えていました。

ディズマランド内のギャラリースペース!

ダミアン・ハースト... ジェニー・ホルツァー... ディヴィッド・シュリグリー.... ジェームス・コーティー... などなどジェフ・ジレット等を含む、58人のアーティストの作品がディズマランドに一堂に介したあり得ないほど貴重な瞬間でした。

ディズマランド内のギャラリースペース「The Galleries」を中心に、園内の至る所に彼らのアート作品が展示されていました。また、ディズマランドで注目を浴びたことで世界的なアーティストが生まれていきました。

ジェフ・ジレットの展示作品

その代表的な人物が、バンクシーに多大なインスピレーションを与えたアメリカ人アーティストのジェフ・ジレット(Jeff Gillette)です。彼はスラム街の中に佇むミッキーをもう30年近く描き続づけています。右下の作品が ディズマランドの公式ポスターのデザインになった作品です。

中央の観覧車の作品は、元々中央にあったミッキーの顔を消して欲しいとバンクシーから依頼されたそうです。これは、ジェフ・ジレット本人から直接聞いた話で、バンクシーもインタビューで「ミッキーマウスのイメージはディズマランドでは禁止」と決めていたそうです。

Josh Keyes 「Stampede」

次はジョシュ・キーズ(Josh Keyes)。彼もアメリカ人アーティストで、ディズマランドで注目を浴びたアーティストの一人でジェフ・ジレットの作品の真向かいに彼の作品が展示されていました。上の画像の作品は「Stampede」という作品です。この作品もディズマランド内で配布されたフライヤーに印刷されていました。

ディズマランド以前も「知る人ぞ知る」人気のあるアーティストでした。しかし、ディズマランド参加後、人気爆発!ジョシュ・キーズの作品に熱い注目が集まりました。

Paco Pomet「Internacional」

最後に、もう一人紹介したいのがスペイン人アーティスト Paco Pomet(パコ・ポメ)です。上の作品のタイトルは「Internacional」スペイン語でインターナショナルという意味です。

作品にはクッキーモンスターとゲリラ兵士たちが一緒にトラックに乗り込んだ様子が姿が描かれています。砂漠の上に走るToyotaのトラック。そして、その上には、銃を抱えた兵士たちとクッキーモンスター。奇想天外な組み合わせで生まれた、心惹かれる作品です。彼はディズマランドをきっかけに作品は世界中から注目されました。この作品も園内で配られたフライヤーに印刷されていました。

ディズマランド開催後2〜3年間、この三人の人気が凄まじく、発売する作品のほとんどが飛ぶように売れていきました。日本のバンクシー展でもジェフ・ジレットの作品が展示されていたのが印象に残っています。

お昼と夜の2部生 チケット有りでも長蛇の列

1日4000枚のチケットがオンラインで販売。さらに、事前にチケットを予約購入できなかった人のために当日券が500枚追加で現地販売されました。しかし、チケットを事前に購入していたとしても日によっては入場までに2〜3時間待ちもあったようです。

普段はおそらく、のんびりとした海沿いの田舎街に、人、人、人が溢れかえっていました。ディズマランドは昼と夜の2部制でオープンしていました。

ディズマランド内でのライブ

夜の部ではライブが開催されました。毎回違うアーティストが登場で盛り上がっていました。

夜はライトアップが幻想的で、週末になるとBLURのフロントマン(デーモン・アルバーン)や ロシアのPussy Riotが来場。昼のトロピカルな雰囲気とは打って変わって夜は、ビール片手に大人が楽しめるパークに変身。もちろん、飲食スペースもたくさんありました。

園内の飲食店はすべてベジタリアン

ディズマランドの園内にはバーや屋台、また、テント内で、ピザやコーヒ、ファラフェルサンドイッチ(ひよこ豆のコロッケを包んだサンドイッチ)などの軽食が楽しめました。動物を殺したお肉は提供されていませんでした。以前、屠殺場にトラックで連れて行かれる家畜を描いた作品を披露していたこともあり。おそらく、バンクシー はベジタリアンなのかも知れません。

The Galleriesでの展示作品やコンセプトを考えると当然だろうと思います。

ディズマランド閉園後は...

ディズマランド閉園後は、建設に使用した資材のすべてがフランス北部のカレーの街の難民キャンプに送られ、難民のためのシェルターや仮設住宅建設に使われました。使用したものを無駄にしないのもバンクシーの別の一面です。

開催終了後に展示されたアリエル

こちらは日本のバンクシー展で展示されていたディズマランドの作品です。ワープしたような歪んだ空間にいるアリエル。ディズマランド開催途中にこの巨大スカルプチャーは撤去されました。おそらく、ディズニーに訴えかけられたのでしょう。

現在はドイツ・ミュンヘンの美術館MUCAが所有しているようです。そして、2024年6月まで東京で開かれたバンクシー展で見ることができました。既に美術史の1ページに刻まれたディズマランド。また、どこかでディズマランドに登場したバンクシー作品は見れるでしょう。

最後に

約5週間開催したディズマランドの来場者は延べ15万人。約35億円の経済効果をウェストン・スーパー・メアにもたらしました。実際に僕も4日間 ウェストン・スーパー・メアに滞在。そして、4回、ディズマランドへ足を運び満喫してきました。

地元のタクシードライバーに尋ねると、「普段こんなに人が訪れることはないけど今年の夏はバンクシーのおかげで儲かってるね」と、朝から晩まで駅と各ホテルの往復でホクホクしていたのが印象的。

夏のバケーション中でも宿泊客が少なかったディズマランド周辺のホテルは予約を取るのが難しくなるほどで、「今年はバンクシーがディズマランドを開催してくれたおかげで、久しぶりに活気が戻ってきたわ!」と家族経営のホテルの奥さんが嬉しそうに話してくれたのが印象的です。

最後に、バンクシーは「ディズマランドから何を持ち帰って欲しいですか?」という質問に「お土産用のプログラム... Tシャツ3枚... マグカップです。このプロジェクトは、スポンサーや政府からの援助ではなく、自費で行っていますから」とのことでした。